Résumé

Cet article est le fruit d’une collaboration scientifique entre des chercheurs des sciences sociales et de la santé. Son objet s’inscrit dans une vision globale de compréhension et d’analyse anthropologique de la relation entre les soignants et leurs jeunes patients, au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. Avec les médecins, les socio-anthropologues se sont attelés à identifier les itinéraires thérapeutiques qu’empruntent les familles quand un enfant tombe malade. Certaines familles vivent en milieu urbain ou périurbain, mais beaucoup d’autres résident en milieu rural et sont parfois éloignées d’un centre de santé moderne. L’aspect financier peut également devenir un frein à l’utilisation des services des soins de santé moderne.

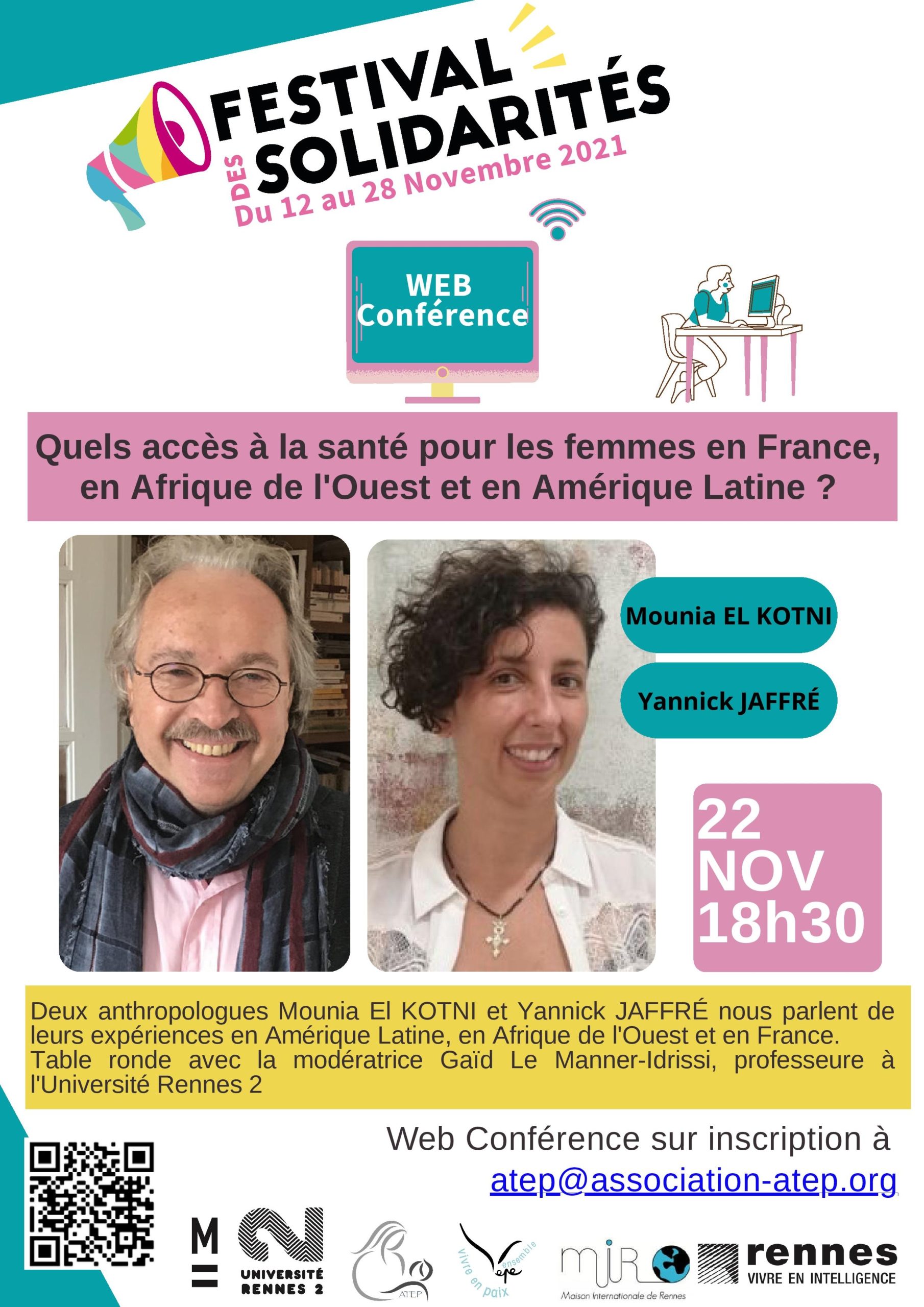

Le programme de recherche « L’enfant dans les services de pédiatrie en Afrique de l’Ouest » est coordonné par le Pr en anthropologie de la santé Yannick Jaffré. A Ouagadougou, le Pr en pédiatrie Yé Diarra, chef de service pédiatrie à l’hôpital pédiatrique Charles de Gaulle a ouvert son service à l’équipe de chercheurs. Sa collaboration a permis à deux étudiants en médecine de mener leur recherche de thèse de doctorat sur la problématique de « l’enfant dans les services de pédiatrie au Burkina Faso ».

Ont également contribué à la collecte des données :

Dr Aude Meunier Nikiema, cartographe et géographe de la santé à l’INSS, Dr Assita Kaboré, pédiatre au CHU CDG, Dr Daniel Ramdé, en préparation de sa thèse de doctorat en médecine sur les itinéraires thérapeutiques, Mr Francis Kayamba Dayamba et Mme Brigitte Hema Bazemo, économistes à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS).

Introduction

La conception de politiques pour un accès équitable aux soins de santé fait partie de ce dont l’Afrique a le plus besoin pour la majorité de sa population. Cependant, les analyses montrent que l’accent est plutôt mis par les décideurs sur l’élaboration et l’exécution de politiques pour l’efficacité de l’organisation à mettre en place (Ridde ; 2006) dans les hôpitaux notamment. En effet, la viabilité financière prend le dessus sur l’efficacité et l’efficience (Ridde ; 2006). Ainsi Ridde (2004a) pense que l’accès à l’équité n’est pas encore perçu comme un problème de santé publique. Dans nos réalités africaines, la question de l’accessibilité aux soins prend le pas sur l’équité. En effet, cette accessibilité aux soins peut se présenter de diverses façons (Ricau et al ; 2003). La plupart du temps, l’aspect le plus visible concerne les ressources financières dont disposent la famille et la priorité qu’elle accorde à la santé des membres de la famille. Il y a également la connaissance de l’offre sur un territoire géographique donné, mais aussi et de façon essentielle, les pratiques sociales de la famille. Il faut en effet prendre en compte des patients qui n’ont pas les connaissances requises pour comprendre le lien souvent direct entre la maladie de leurs enfants et leurs pratiques sociales (Arcens Somé ; 2012). Les problématiques touchant la pauvreté et l’analphabétisme sont des facteurs non négligeables dans la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans, face à des maladies dont les traitements sont connus et jugés efficaces par les spécialistes de la pédiatrie. D’un autre côté, l’accessibilité aux soins concerne aussi la disponibilité de l’offre qui permettrait de répondre à une demande de soins. Celle-ci peut être la conséquence d’une « distance d’accès aux soins» ou du « temps d’accès aux soins ». Elle implique l’analyse de la distribution de l’offre de soins et de son organisation » (Ricau et al ; 2003). Ainsi l’analyse des itinéraires thérapeutiques des enfants et de leur famille est un moyen de réduire ces distances et temps d’accès aux soins, en en éliminant certains comme les soins donnés à domicile par les parents ou par les traditpraticiens. Le suivi et la compréhension des itinéraires thérapeutiques des jeunes patients peuvent contribuer à assoir une politique plus efficiente en matière de gestion du temps des agents de la santé, de la thérapie proposée aux patients et des stocks de médicaments.