Festival des solidarités : Quels accès à la santé pour les femmes en France, en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine ?

Conférence en ligne : Quels accès à la santé pour les femmes en France, en Afrqiue de l’Ouest et en Amérique Latine ? […]

L’enfant au cœur des soins

Comment la drépanocytose affecte-t-elle les enfants en Afrique ? Bien qu'oubliée, la drépanocytose est une des principales pathologies affectant les enfants et les populations en Afrique. Le service où l'équipe du GID-Santé a travaillé, [...]

De quel agencement sociotechnique meurent les nouveau-nés d’Afrique de l’Ouest ? (Bénin, Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Togo)

En Afrique subsaharienne, malgré la mise en œuvre de nombreux programmes sanitaires, la mortalité néonatale reste extrêmement élevée. D’un point de vue médical, les principales causes sont obstétricales ainsi que les diarrhées et les pneumo- [...]

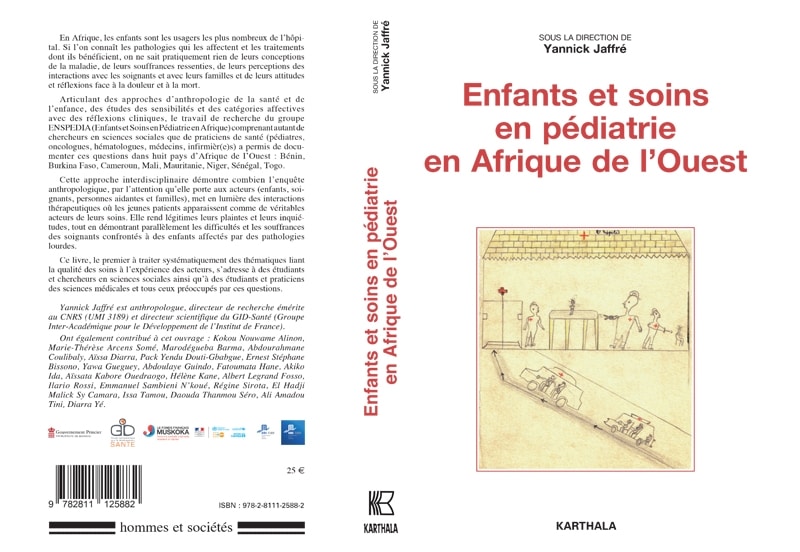

Enfants et soins en pédiatrie en Afrique de l’Ouest

En Afrique, les enfants sont les usagers les plus nombreux de l’hôpital.En Afrique, les enfants sont les usagers les plus nombreux de l’hôpital.Si l’on connaît les pathologies qui les affectent et les traitementsdont ils bénéficient, [...]

Projet ENSPEDIA, Enfances et soins en Pédiatrie en Afrique de l’Ouest

Pays concernés : Bénin, Burkina-Faso, Guinée, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Togo Objectif et domaines : Améliorer la santé maternelle & infantile ; enfance, pédiatrie, droit des enfants […]

Analyse anthropologique des interactions entre soignants et enfants dans quelques services de pédiatrie d’Afrique de l’Ouest (Abidjan, Bamako, Conakry)

L’Afrique représente une large part de la mortalité infantile mondiale. Si l’on connait assez bien les causes médicales de ces décès, la qualité des soins accordés aux jeunes patients et la façon dont ces soins [...]